Click Here for Media Coverage link

মানবজীবনে বাস্তবভিত্তিক ব্যবহারিক লক্ষ্য অর্জনে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রয়োগকে আমরা প্রযুক্তি বুঝে থাকি। অন্যভাবে বলতে গেলে মানুষের পরিবর্তিত প্রয়োজন ও সময়ের সঙ্গে তাল মেলানোর বাস্তবভিত্তিক ব্যবহারিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রয়োগ এবং মানব পরিবেশের ধনাত্মক পরিবর্তন ও সার্বিকভাবে টেকসই উন্নয়নের নিয়ামক হলো প্রযুক্তি। এটি এমন একটি ক্ষেত্র, যা নিয়মিত পরিবর্তিত হয়।

নির্মাণপ্রযুক্তি বলতে নির্মাণশিল্পে পরিকল্পনা ও নকশা প্রণয়ন, উপকরণগুলোর ধারাবাহিক উন্নয়ন এবং টেকসই ও লাগসই উপকরণ উদ্ভাবন, ব্যবহারসহ নিয়ন্ত্রিত মানের চূড়ান্ত স্থাপনাকে বোঝায়।

অন্যদিকে রবর্তমানে ব্যবহৃত কার্যকরী সমতুল্য প্রযুক্তির চেয়ে অধিকতর পরিবেশবান্ধব, কৃষিবান্ধব, দুর্যোগসহনীয়, টেকসই ও ব্যয়সাশ্রয়ী প্রযুক্তিকে আমরা বলব ‘বিকল্প নির্মাণপ্রযুক্তি’।

বর্তমানে ব্যবহৃত নির্মাণ উপকরণের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত উপকরণ ‘ইট’। বাংলাদেশ সরকার ইটকে যেভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে, তা হলো ‘ইট’ অর্থ বালু, মাটি বা অন্য কোনো উপকরণ দ্বারা ইটভাটায় পুড়িয়ে প্রস্তুতকৃত কোনো নির্মাণসামগ্রী। সংজ্ঞাটি একটু বিশ্লেষণ করা যাক। প্রথমত, বালু পুড়িয়ে ইট তৈরি করা যায় না। দ্বিতীয়ত, মাটি ছাড়া অন্য কোনো উপকরণ পুড়িয়েও ইট তৈরি করা যায় না। তৃতীয়ত, ইট মানেই ইটভাটায় পুড়িয়ে প্রস্তুত করা নির্মাণসামগ্রী। এবার আসি ইট তৈরির মাটি প্রসঙ্গে। আইনে যেভাবে বলা আছে তা হলো, ‘জেলা প্রশাসকের অনুমোদনক্রমে কোন ব্যক্তি ইট প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে মজাপুকুর বা খাল বা বিল বা খাঁড়ি বা দিঘি বা নদ-নদী বা হাওর-বাঁওড় বা চরাঞ্চল বা পতিত জায়গা হইতে মাটি কাটিতে বা সংগ্রহ করিতে পারিবেন।’ আমার জানামতে, যে মাটি কৃষিকাজের জন্য উপযোগী, কেবল সেই মাটিই ইট প্রস্তুতের জন্য উপযোগী, মজাপুকুর বা খাল বা বিলের মাটিতে মাত্রাতিরিক্ত জৈব পদার্থের উপস্থিতির কারণে ভালো মানের ইট তৈরি সম্ভব নয়।

এমতাবস্থায় বাংলাদেশে সনাতনী ও আধুনিক জ্বালানিসাশ্রয়ী সব ইটভাটা, অটোমেটিক ইটের কারখানাসহ সব জায়গাতেই কৃষিজমির উপরিভাগের উর্বর মাটি ব্যবহৃত হচ্ছে। অন্যদিকে সনাতনী ইটভাটার প্রায় সব কটিতেই জ্বালানি হিসেবে কাঠ ব্যবহৃত হচ্ছে। জ্বালানি হিসেবে আমদানি করা কয়লা, এমনকি গ্যাসও ব্যবহৃত হচ্ছে। ফলে উর্বর মাটির ব্যবহারে কৃষিজমি নষ্ট, জ্বালানি কাঠের ব্যবহারে বন উজাড় এবং কয়লা ও গ্যাসের ব্যবহারেও জাতীয় অপচয় হচ্ছে।

এক সমীক্ষায় দেখা যায়, বাংলাদেশ প্রতিবছর শতকরা এক ভাগ কৃষিজমি হারাচ্ছে, যার দ্বিতীয় প্রধান কারণ, ইটের কাঁচামাল ও ইটের ভাটা। এই ধারা অব্যাহত থাকলে অচিরেই খাদ্যনিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হবে। এমনিতেই বাংলাদেশে মাথাপিছু কৃষিজমির পরিমাণ মাত্র ১২ শতাংশ। যেখানে প্রতিবেশী দেশ ভারতে আমাদের চেয়ে তিন গুণ ও গণচীনে দুই গুণ বেশি। তারপরও চীন ও ভারতে ইট উৎপাদনে কৃষিজমির মাটি ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

কোনো দেশে পরিবেশগত কারণে কমবেশি ২৫ শতাংশ বনাঞ্চল থাকা প্রয়োজন, যা বাংলাদেশে প্রায় অর্ধেক। এমতাবস্থায় বনজ কাঠ ইটভাটার জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকলে বনাঞ্চল আরও সীমিত হবে, যা কাম্য নয়। বিভিন্ন সমীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, বাংলাদেশে প্রতিবছর কমবেশি দুই হাজার পাঁচ শ কোটি ইট তৈরি হচ্ছে। এই ইট তৈরিতে ১৮ হাজার হেক্টর (১৮০ বর্গকিলোমিটার) কৃষিজমির উর্বরতা নষ্ট হচ্ছে, প্রায় ৮০ লাখ টন কাঠ ও কয়লা পুড়ছে, যা থেকে পরিবেশে আনুমানিক ২ কোটি টন কার্বন নির্গত হচ্ছে।

পরিবেশ অধিদপ্তরের এক সমীক্ষায় দেখা যায়, নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি—এই চার মাসে রাজধানী ঢাকার বায়ুদূষণের মাত্রা অধিকতর বিপজ্জনক অবস্থায় থাকে এবং এই দূষণের ৫৮ শতাংশই আসে ঢাকা শহরের আশপাশের প্রায় ১ হাজার ২০০ ইটের ভাটা থেকে, যা শুধু ঢাকা শহরেই প্রতিবছর কমবেশি ১ হাজার ২৫০টি শিশুর মৃত্যুর কারণ এবং সারা দেশে প্রতিবছর আনুমানিক ১৩৫ জন মৃত্যুবরণ করে।

নির্মাণ উপকরণ হিসেবে ইটকে কোনো বিবেচনাতেই ভালো উপকরণ বলা যায় না। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উৎস থেকে মাটি সংগ্রহের কারণে উৎপাদিত সামগ্রীর সমসত্বতা পাওয়া যায় না। ওজনে ভারী ও ছিদ্রযুক্ত হওয়ায় অতিরিক্ত পানি শোষণ করে, যা নিজ ওজনের ২০ শতাংশ। আকার–আকৃতিতেও একটির চেয়ে অন্যটির ভিন্নতা লক্ষ করা যায়।

আমরা জানি, একটি ভবনের ওপর ক্রিয়াশীল ভূমিকম্প বল ভবনের মোট ওজনের সরাসরি সমানুপাতিক। অর্থাৎ ভবনের মোট ওজন যত বেশি হবে, তত বেশি ভূমিকম্প বল ভবনের ওপর ক্রিয়াশীল হবে। সুতরাং ভূমিকম্প বিবেচনায় ইটের মতো একটি ভারী সামগ্রীকে কোনোমতেই ভালো নির্মাণসামগ্রী বলা যায় না। তা ছাড়া পার্টিশন ওয়াল হিসেবে ব্যবহৃত ইটের দেয়ালের কারণে ভবনের ফাউন্ডেশন, কলাম, বিম ও মেঝে ইত্যাদি সব উপাদানের ওজন বেড়ে যায়। ফলে ভবনের মোট খরচ বেড়ে যায়। অধিকন্তু ভবনটি ভূমিকম্প দুর্যোগ বিবেচনায় বিপদাপন্ন অবস্থায় থাকে।

অতিরিক্ত পানি শোষণক্ষমতার কারণে বাতাসের জলীয় বাষ্প অথবা অন্য কোনো উৎস থেকে আর্দ্রতা গ্রহণ ও ত্যাগের ফলে দেয়ালের গায়ে লবণকণা জমে এবং রং–প্লাস্টার ও দেয়ালের ক্ষতি সাধন করে বলে ভবনের রক্ষণাবেক্ষণ খরচ অনেক বেড়ে যায় এবং অস্বস্তিকর পরিবেশের সৃষ্টি করে। ইটের আকার ও আকৃতির ভিন্নতার কারণে গাঁথুনিতে এবং প্লাস্টারে সিমেন্ট মর্টারের পরিমাণ বেশি লাগে, যা দেয়ালকে দুর্বল করে আর নির্মাণ ব্যয় বৃদ্ধি করে।

ইট তৈরি করতে বিশেষ ব্যবস্থায় ইটের ভাটার মাধ্যমেই কেবল তৈরি করা সম্ভব, যা পরিবহনের মাধ্যমে নির্মাণ সাইটে নিয়ে আসতে হয়। কোনো অবস্থাতেই প্রয়োজনে সাইটে তৈরি সম্ভব নয়। তা ছাড়া মাত্র চার-পাঁচ মাসে সারা বছরের ইট তৈরি করা হয়। ফলে শুকনা মৌসুমে যখন স্বাভাবিকভাবেই বাতাসে দূষণের মাত্রা বেশি থাকে এবং মাঠে ফসল থাকে, তখনই বোঝার ওপর শাকের আঁটির মতো ভাটার দূষণ যোগ হয় এবং বায়ুদূষণের মাত্রা বিপজ্জনক অবস্থায় চলে যায়।

উপরিউক্ত বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে পোড়ামাটির অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে আমাদের বিকল্প নির্মাণসামগ্রী গ্রহণ করতে হবে। যেটা হবে সার্বিকভাবে কৃষিবান্ধব, পরিবেশবান্ধব, ভূমিকম্পসহ অন্যান্য দুর্যোগসহনীয়, লাগসই, টেকসই, সর্বোপরি ব্যয়সাশ্রয়ী। ইটের বিকল্প নির্মাণ উপকরণ হিসেবে উল্লিখিত গুণাবলিসম্পন্ন একাধিক নির্মাণ উপকরণ ও প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং ব্যবহার সন্তোষজনক পাওয়া যায়। কয়েকটি উপকরণের বিশদ বর্ণনা নিচে দেওয়া হলো।

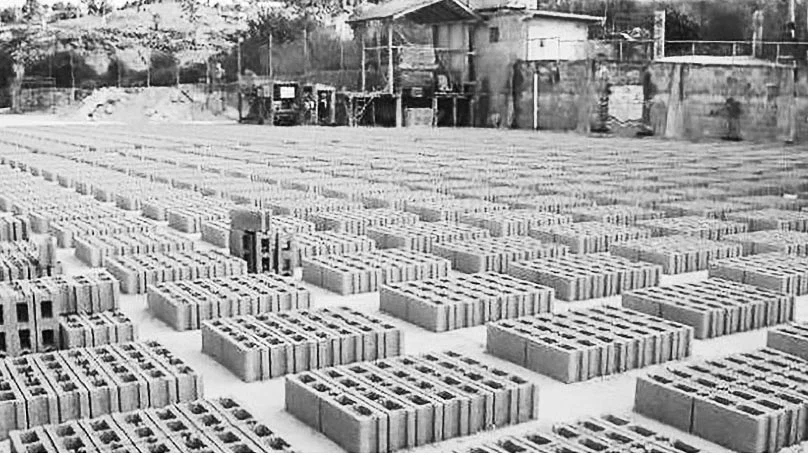

কংক্রিট ব্লক: সিমেন্ট, বালু ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ৪ মিমি পাথরের কণা বা ডাস্ট সমন্বয়ে এই ব্লক তৈরি করা হয়। ম্যানুয়েল, মেকানিক্যাল বা হাইড্রোলিক মেশিন ব্যবহার করে এ ব্লক তৈরি করা যায়। এই ব্লকের ব্যবহারের ক্ষেত্র বিবেচনায় প্রশস্ত পরিসরে বিভিন্ন গুণাগুণের সামগ্রী তৈরি করা যায়। এটা কারখানায় যেমন অতি বড় আকারে প্রস্তুত করা যায়, আবার ছোট আকারে নির্মাণ সাইটেও তৈরি করা যায়। প্রয়োজন অনুযায়ী ডিজাইনমাফিক বিভিন্ন মান ও দামের ব্লক তৈরি করা যায়। কংক্রিট ব্লক হলো (hollow) সলিড (solid) ইন্টারলকিং (interlocking) বা থার্মাল (thermal) যেকোনো রকমের হতে পারে। আবার ইচ্ছেমতো যেকোনো রঙের করাও সম্ভব। বর্তমানে ইট ব্যবহারে যেমন ভার বহনকারী ও পার্টিশন ওয়ালের জন্য একই শক্তির ইট ব্যবহার করা হয়, ব্লকের ক্ষেত্রে সেটার প্রয়োজন হয় না। ফলে ব্যয়সাশ্রয়ী হয়। হলো ব্লকের ওজন কম, আকার–আকৃতি ভালো। ফলে অধিকতর ভূমিকম্পসহনীয় এবং গাঁথুনি ও প্লাস্টারে (যদি লাগে) খরচ কম। তা ছাড়া প্রচলিত ইটের সমতুল্য কংক্রিট ব্লক মূল্যসাশ্রয়ী (২৫% কম) হওয়ার কারণে অধিকতর তাপ কুপরিবাহী। ফলে গরম ও শীতে ঘর আরামদায়ক ও বিদ্যুৎসাশ্রয়ী হয়। ব্লকের ওজন কম ও সাইজে বড় হওয়ায় কম জনবল দিয়ে অতি দ্রুত সময়ে কাজ করা যায়। লবণাক্ততা না থাকার কারণে দেয়ালের রক্ষণাবেক্ষণ খরচ নেই বললেই চলে। কার্বন নিঃসরণ প্রচলিত ইটের প্রায় শতকরা ২০ ভাগ।

হলো ব্লক ব্যবহারে দেয়ালের খরচ অন্তত ৩০ শতাংশ কম হয়। থার্মাল ব্লকে বাইরের অংশে হলো ব্লকের মতো কংক্রিট থাকে এবং ভেতরের অংশ ফাঁকা না রেখে ইপিএস দিয়ে ভরাট করা হয়। ফলে হালকা ও অধিকতর তাপনিরোধক হয়ে থাকে, যা ঘরকে আরামদায়ক, রক্ষণাবেক্ষণমুক্ত ও ভবনকে ভূমিকম্প সহনীয় করে।

ফোম কংক্রিট: সিমেন্ট যেকোনো কংক্রিটের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অপরিহার্য উপাদান। সাধারণত সিমেন্ট ফোমিং এজেন্ট এবং ক্ষেত্রবিশেষে বালু বা ফ্লাই অ্যাশ বা ফাইবারের সমন্বয়ে বিভিন্ন ধরনের ফোম কংক্রিট তৈরি করা হয়ে থাকে। সব ফোম কংক্রিটের কিছু সাধারণ গুণাবলি বিদ্যমান। প্রথমত, ফোম কংক্রিট ওজনে খুবই হালকা, যা পানির ওজনের চেয়ে অনেক কম। ফলে পানিতে ভাসে। হালকা হওয়ার কারণে ভবনের ফাউন্ডেশন, কলাম ও বিমে ওজন কম আসে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভূমিকম্প বল কম আসার কারণে ভবনের কাঠামো নির্মাণ ব্যয়সাশ্রয়ী হয়। তা ছাড়া আকার ও আকৃতির সাদৃশ্যে বড় হওয়ার কারণে গাঁথুনি ও প্লাস্টারে মর্টার কম লাগে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেয়ালে কোনো প্লাস্টার করার প্রয়োজন হয় না। কোনো কংক্রিট আগুনে পোড়াতে হয় না এবং কম কাঁচামালে অধিক আয়তনের সামগ্রী পাওয়ায় এটা পরিবেশবান্ধব। কৃষিজমির মাটির ব্যবহার না থাকায় কৃষিবান্ধব। কম ওজন ও অন্যান্য গুণের কারণে নির্মাণ ব্যয়, নির্মাণ সময় ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় কম লাগে এবং দুর্যোগসহনশীল ও আরামদায়ক হয়।

অনেক ধরনের ফোম কংক্রিটের মধ্যে ক. অটোক্লেভ এইরেটেড কংক্রিট, খ. এইরেটেড কংক্রিট, গ. সেলুলার ফোম কংক্রিট, ঘ. সেলুলার লাইট ওয়েট কংক্রিট ঙ. এয়ারক্রিট চ. ফোমক্রিট ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

স্ট্যাবিলাইজড আর্থ: সাধারণত মাটির কণাগুলোর পরস্পরকে ধরে রাখার বন্ধনক্ষমতা খুব বেশি থাকে না। মাটির বন্ধনক্ষমতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে মাটির সঙ্গে সিমেন্ট বা অন্য কোনো রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রিত করে মাটির বন্ধনক্ষমতা বৃদ্ধি করা যায় এবং মাটির চাপ নেওয়ার ক্ষমতা বাড়ে। এ প্রক্রিয়ায় মাটি ও সিমেন্ট বা অন্য কোনো হার্ডেনিং এজেন্ট ব্যবহার করে চাপ ও প্রয়োজনীয় কিউরিংয়ের মাধ্যমে স্ট্যাবিলাইজড আর্থ ব্লক বা বেড বা সাব–গ্রেড তৈরি করা হয়। স্ট্যাবিলাইজড আর্থ ব্লক সলিড, হলো বা ইন্টারলকিংসহ যেকোনো আকার–আকৃতির হতে পারে। এই ব্লকের ওজন প্রচলিত মাটি পোড়া ইটের মতো। ফলে বিকল্প নির্মাণসামগ্রীর সব সুবিধা পাওয়া যায় না। তবে কৃষিজমির উপরিভাগের মাটির পরিবর্তে নদী খননকৃত মাটির ব্যবহার এবং না পোড়ানোর কারণে সার্বিকভাবে কৃষি ও পরিবেশবান্ধব এবং ব্যয়সাশ্রয়ী হয়ে থাকে। এই ব্লক তৈরিতে ইটের ভাটার মতো বড় কোনো স্থাপনার প্রয়োজন বাধ্যতামূলক না হওয়ার কারণে নির্মাণ সাইটেও তৈরি করা যায়।

ভবন বা রাস্তার যেখানে বর্তমানে ইটের সলিং ও ইটের খোয়ার ব্যবহারে শক্ত বেড তৈরি করা হয়, সেখানে এই ব্লক ও বেড একটি ব্যয়সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব বিকল্প। রাস্তার সাব-গ্রেড তৈরিতে ও স্ট্যাবিলাইজড আর্থ একটি টেকসই ও লাগসই বিকল্প।

ফেরোসিমেন্ট: সিমেন্ট, বালু ও তারের জালির সমন্বয়ে গঠিত কংক্রিটকে ফেরোসিমেন্ট বলা হয়। ফেরোসিমেন্টকে মাইক্রো-কংক্রিট হিসেবেও অভিহিত করা হয়। প্রচলিত কংক্রিটের সঙ্গে মূল পার্থক্য হলো, এই কংক্রিটে কোনোরূপ পাথর বা কোর্স অ্যাগ্রিগেট ব্যবহার করা হয় না এবং রডের বদলে ব্যবহৃত হয় গ্যালভানাইজড বা এক্সপানডেড তারের জালি। এ প্রযুক্তির সবচেয়ে ভালো দিক হলো, এটার বহুমুখী ব্যবহার, কংক্রিট ও ইটের দেয়ালের তুলনায় ওজনে কম, ব্যয়সাশ্রয়ী, দীর্ঘস্থায়ী, লবণাক্ত এলাকা উপযোগী অধিকতর অগ্নিপ্রতিরোধক, ভূমিকম্প ও অন্যান্য দুর্যোগসহনীয় এবং রক্ষণাবেক্ষণমুক্ত, প্রচলিত কংক্রিট কাঠ ও ইস্পাতের বিকল্প হিসেবে ফেরোসিমেন্টের বহুমুখী ব্যবহার সারা বিশ্বে ফেরোসিমেন্টকে জনপ্রিয় করছে। বর্তমান সরকার এই প্রযুক্তিতে দেয়াল, মেঝে, ছাদ, দরজার চৌকাঠসহ ভবনের অনেক উপাদান তৈরিতে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। তা ছাড়া ভাসমান বাড়ি, নৌকা, সীমানাপ্রাচীরসহ বহু ক্ষেত্রে এই বিকল্প নির্মাণপ্রযুক্তি ব্যবহার শুরু হয়েছে।

হালকা ওয়াল প্যানেল: প্রচলিত পদ্ধতিতে একটি একটি করে ইট বা ব্লক গেঁথে দেয়াল তৈরি করা হয়। ইট বা ব্লকের ব্যবহার না করেও একটি দেয়াল তৈরি করা সম্ভব, যার একটি প্রযুক্তি হলো এই হালকা ওয়াল প্যানেল। এই প্রযুক্তিতে দেয়ালের ভেতরের অংশ হালকা ও কমশক্তিসম্পন্ন ইপিএস শিট এবং ওপরের দুই দিয়ে ফেরোসিমেন্টের লাইনিং থাকে। সাধারণত ফেরোসিমেন্ট লাইনিংয়ের পুরুত্ব ২০-২৫ মিমি হয়ে থাকে। তবে প্রয়োজনে পুরুত্ব কমবেশি করা যেতে পারে। ফেরোসিমেন্ট স্যান্ডউইচ প্যানেল ও থ্রিডি প্যানেল এই প্রযুক্তির অন্তর্গত। এই প্রযুক্তিতে নির্মিত দেয়াল ওজনে হালকা, পানি শোষণ করে না। লবণাক্ততা ক্ষতি করতে পারে না। রক্ষণাবেক্ষণের তেমন প্রয়োজন হয় না, ভূমিকম্প সহনীয় এবং সার্বিক বিবেচনায় ব্যয়সাশ্রয়ী।

পরিশেষে সার্বিক বিশ্লেষণে বিকল্প নির্মাণ উপকরণ ও প্রযুক্তির সুবিধাগুলো নিম্নরূপ:

ব্যয়সাশ্রয়ী কার্যকর ব্যবহার, দীর্ঘস্থায়ী, সহজ নির্মাণ, উন্নত মানের ফিনিশ, কম অপচয়, সাশ্রয়ী রক্ষণাবেক্ষণ, পরিবেশবান্ধব, লবণমুক্ত কার্যকর অগ্নিপ্রতিরোধী ক্ষমতা, ওজনে হালকা, কৃষিবান্ধব, টেকসই, ভূমিকম্প সহনীয়, তাপ ও শব্দনিরোধক এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বালুসহ স্থানীয় মালামালের ব্যবহার।

মোহাম্মদ আবু সাদেক নির্বাহী পরিচালক, সেন্টার ফর হাউজিং অ্যান্ড বিল্ডিং রিসার্চ (এইচবিআরসি)